- label Revue de presse

- favorite 0 likes

- remove_red_eye 3139 vues

Ils sont morts parce qu’ils s’aimaient. Ils n’étaient pas mariés. Deux victimes. Trois bourreaux. Trois balles. Ainsi va la vie à Kalep (contraction de Kidal, au Mali, et d’Alep, en Syrie), ville d’Afrique sahélienne en proie depuis quatre ans à la terreur résolue des milices de la Fraternité, ces fous de dieu à bouc nain qui fouettent, exécutent, amputent à tour de bras. Face à la charia, le peuple épuisé survit comme il peut, sous la férule du capitaine Abdel Karim Konaté, « homme au calme d’une violence insupportable », chef de la police islamique et incarnation du Devoir religion. La ville autrefois vivante, emplie de bruits et de senteurs, de rires et de chants, est aujourd’hui aphone. Il faut remiser au passé ces « cris, bavardages, marchandages, scandales et larcins, ces assourdissants braiments, beuglements, bêlements, et immenses ruminations » des jours de marché. Il est étonnant d’envisager une ville d’Afrique soudain devenue terne : « La ville baignait dans la mièvrerie, écrit l’auteur, dans l’apathie, sans génie, sans éclat, sans révolte. »

L’analyse subtile d’une altération du langage

Un petit groupe résiste. Ils sont six. Ce sont des intellectuels et des fonctionnaires (l’un joue le rôle d’idéologue, l’une est libraire, l’autre informaticienne, deux sont infirmiers…). Ils se réunissent dans le plus grand secret au fond de la cave d’un bar tenu par Badji, un vieux misanthrope. À l’abri des regards, ils créent un journal clandestin qui constitue un réquisitoire contre les dernières exactions des barbus, assorti de réflexions politiques, religieuses, philosophiques, militaires et idéologiques sur la situation. Ils le diffusent sous le burnous, aux carrefours et abords des mosquées. Le coup de fouet mental sur les consciences endormies escompté par la publication aura-t-il lieu pour autant ? Ici on n’est plus dans l’oralité. Tout se passe dans le secret des consciences.

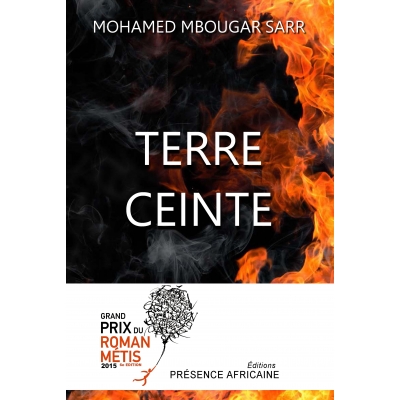

Ce premier roman de Mohamed Mbougar Sarr (né en 1990 au Sénégal) est un coup de maître. Il vient de recevoir le prix Ahmadou Kourouma. C’est un livre de réflexion sur la folie terroriste, mû par une inspiration grave, nourri de considérations politiques et tramé de psychanalyse. Il pose crûment la question de savoir en quoi consiste, profondément, la situation d’un peuple face à l’islam radical, soit la pire colonisation des esprits. Il donne à voir des hommes et des femmes qu’englue la peur, constitués en partie d’individus peu éclairés, vivant dans une atmosphère délétère d’épouvante, gâtés par l’odieux spectacle des exécutions sommaires. Apparemment résignée, cette foule qui ne dit pas son nom fait face à une guerre qui ne « souhaite rien tant qu’être une machine à créer de l’oubli ». C’est à dessein que l’existence antérieure de la cité est peu évoquée. Mbougar Sarr analyse finement l’altération du langage, pire l’aliénation de tous à la rhétorique d’un seul : « Tout régime autoritaire, écrit-il, grandit ainsi : parce qu’il réussit à faire de l’illusion de l’inutilité de la communication, de la paresse devant le langage, une vertu individuelle et collective. » Il y a un retour à la horde primitive dans cette masse compacte d’êtres en qui semble avoir disparu tout réflexe individuel et qui n’a plus rien d’une communauté fraternelle. Un regard lucide, quasi scientifique est porté sur cette foule ahurie, faite de va-nu-pieds, mais aussi de notaires et de politiciens recyclés ès religions ; les premiers sont gavés de pain par les imams des mosquées nouvellement érigées. Cette extinction de voix collective est exprimée avec simplicité. A contrario, les résistants, vus à travers le prisme de longs monologues entrecoupés de brefs dialogues toujours très bien rythmés, tentent de faire leur chemin dans ces âmes obscurcies. L’écriture, de facture classique (sont cités Flaubert, Hugo et Apollinaire), s’affirme neutre. Pas d’image flamboyante. Mbougar Sarr va jusqu’à se mettre dans la peau des deux mères désormais privées de leurs enfants morts par amour. Il n’est pas négligeable que ce regard objectif sur la situation de l’Afrique en proie à des démons soit porté par un jeune Africain extrêmement doué. Cela nous change heureusement des critiques, fussent-elles fondées, composées de l’extérieur.

Livres en rapport

FORMAT POCHE